『海外ビジネスで知りたい「ファッションロー」 スペシャルインタビュー – 前編』に続き、国内にとどまらず海外でもブランドビジネスを継続し、拡大していくために必要不可欠なポイントをお伝えします。

今回は商機拡大している「越境EC」と、国境を越えて気にすべきポイント「模倣」についてお話しいただきました。

解説してくださったのは近年注目が高まる「ファッションロー」に注力されている三村小松法律事務所の弁護士の方々です。

*前回までのインタビューはこちらをご覧ください

インタビュイー

小松隼也 弁護士、海老澤美幸 弁護士、新田真之介 弁護士(三村小松法律事務所)

目次

<前編>

1.「ブランドネーム(商標)」で注意すべきは?<中編>

2.「越境EC」を始める前に

3.「著作権」と模倣の関係<後編>

4. 有名なデザインの基準をさがして

5.「文化の盗用」を掘り下げる

6.「訴訟」か、それ以外か?

2.「越境E C」を始める前に

海老澤美幸 弁護士(以下、敬称略):

越境ECの相談も増えています。

_越境ECを立ち上げる際に注意すべきポイントを教えてください。

海老澤:

主に3つあります。

まずは扱うアイテムのブランドネーム(商標)に注意してください。自社ブランドだけでなく、他のブランドの商品も取り扱う場合は、商品それぞれのブランドネームについてチェックが必要です。

*参考)ブランドネームについての詳細は、前編をご参照ください

意匠権にも注意すべきですね。意匠権は、いわゆるプロダクトデザインを保護する権利で、日本では、新しいデザイン(新規性)で創作が容易でない(創作非容易性)などいくつかの条件を満たすことで登録できます。

ただ、国により少しずつシステムが違っていて、例えばフランスでは、形式的な審査で意匠登録できるとされています。そのため、日本では意匠登録されていない(できない)デザインがフランスでは意匠登録されているという事態が起こり、フランスで販売したところ意匠権侵害で権利者からクレームを受けた……というケースも少なくありません。

また、消費者契約法も重要なポイントです。特に返品のルールや個人情報をめぐるそれは各国で異なりますので、きちんと押さえておく必要があります。

小松隼也 弁護士(以下、敬称略):

越境ECに関してはかなり複雑で国ごとにルールも違うので、 Webサイトを作ってからリーガルチェックを行うよりは、サイトやシステムの構築や条件づくりから一緒に入らせてもらった方がスムーズです。その方が、あとからサイトの仕様を変更するより手間もコストも抑えられます。

3.「著作権」と模倣の関係

海老澤:

海外展開に限った話ではありませんが、デザインの模倣も気をつけたい点ですね。

_自社ブランドに酷似した後発商品の方が売れているという状態は歯がゆいですね。最近の模倣事例では、「SHEIN(シーイン)」と「UNIQLO(ユニクロ)」のボディーバッグのケースが気になります。

小松:

「SHEIN」が日本で販売しているボディーバッグのデザインが似ているとして、「UNIQLO」が訴えを起こしたケースですね。

「UNIQLO」は「SHEIN」に対して日本国内での商品の販売差止めや損害賠償を請求しているようですが、もしアメリカ、フランスなどでの販売も差し止めたいとしたら、その国の法律に従い各国で訴訟を起こす必要があります。大変な労力となるでしょう。

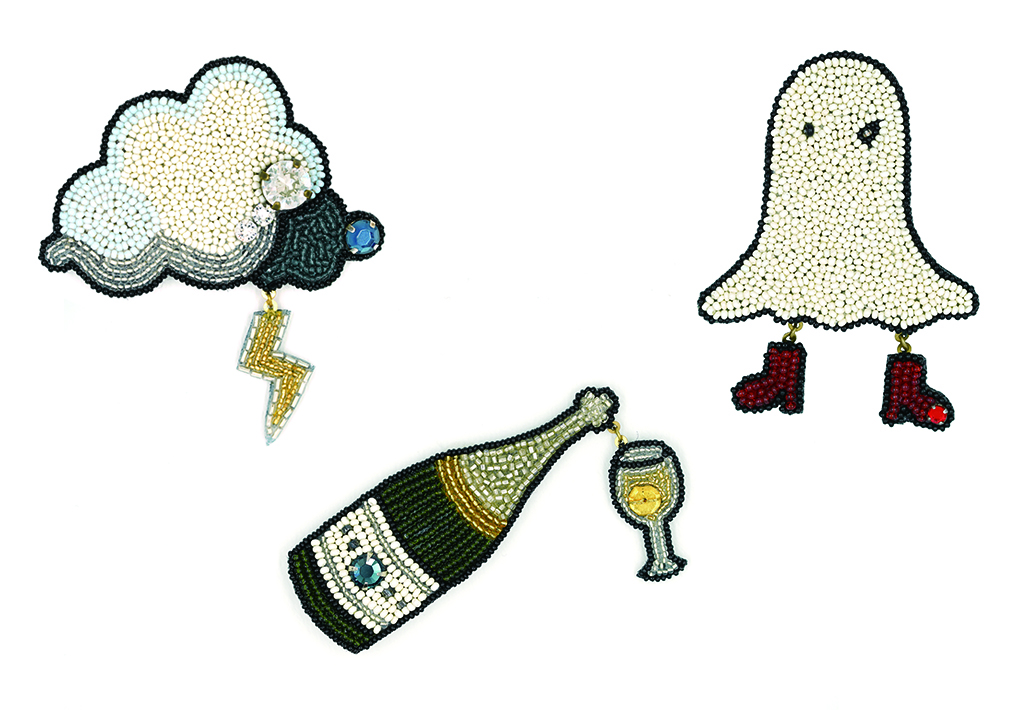

_このようなアパレルブランドの話題は目にしますが、ジュエリーこそサイズに制約があり、デザインの範囲が狭いからか、似たような商品をたくさん見かけます。

海老澤:

そうですね。ファッションやジュエリーのデザイン(形態)の保護には複数の法律が複雑に関わっています。

中でも中心になるのが不正競争防止法です。その名のとおり不正な競争を防止する法律ですね。このうち、2条1項3号という規定が、いわゆる形態の丸パクリを規制しています。ファッションやジュエリーのデザインも、ありふれたものでなければ、この2条1項3号で保護される可能性があります。

_不正競争防止法で保護されるのですね。

海老澤:

はい。もし意匠登録されていれば、意匠権で保護されます。実際、ハイジュエリーのデザインなどは意匠登録されていることが多いですね。ただ、出願費用がかかりますし、基本的には公開前に出願する必要があるなど、意匠登録はハードルが高いのも事実です。

他方で、「著作権で保護されるんじゃないか」というイメージをお持ちの方も多いんですが、実は、ファッションやジュエリーのデザインが著作権で保護される場面はかなり限られます。

著作権は、皆さんご存知のとおり、創作物を保護する権利ですね。登録が不要で、著作権が発生すれば、基本的には創作者の死後70年まで長きにわたり保護されますが、このようにファッションやジュエリーデザインは保護されにくいのが実情です。

新田真之介 弁護士(以下、敬称略):

とはいえ、国内でも著作権で保護されると判断されたジュエリーデザインは存在します。ただ、仮に自社商品が著作権で保護されるとしても、それと似ている他社商品を「著作権侵害」と捉えるのは短絡的。

「模倣」かどうかを判断するにあたり、法的にさまざまな観点があるからです。どうしても気になり見過ごせない場合は、専門家に相談する方が良いでしょう。クレームや訴訟に繋げる前に、法の視点から検討することをおすすめします。

海老澤:

実は、ファッションデザインを含む実用的なデザインが著作権で保護されるかどうかには一大議論があるんですよ。

詳細は割愛しますが、現在の考え方はおおむね「実用的な機能から離れて、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている」場合には著作物に当たる、つまり著作権で保護されるとされています。服でいうと、私たちが日常的に着ている服の形はなかなか保護されにくく、オートクチュールのように創作性が高いものは保護される可能性があると思います。

_この基準からするとジュエリーについてはどう考えられますか?

海老澤:

個人的には、ジュエリーのデザインは、ファッションよりも著作権で保護されやすいのではないかと考えています。

ジュエリーは、たとえばリングであれば、指を通すリング部分とヘッド部分は別々なわけで、ヘッド部分を、実用的なリングの機能と切り離して鑑賞できますよね。ネックレスも、首を通すチェーンとチャームは別なので、チャームを鑑賞の対象にしやすい。そのため、もしヘッド部分やチャームに創作性があれば、著作権で保護されやすいのではないかと思います。

インバウンド需要が高まる中、ECビジネスを整えて早く海外進出を拡大されたい企業も多いことでしょう。その際は「商標権」「意匠権」「消費者契約法」はマストでリーガルチェックを入れるべきポイントということがよくわかりました。

「模倣」はスッキリしないトピックです。後編では模倣と切ってもきれない関係の「周知なデザイン」についてや、それでも訴訟になってしまった場合などについてお届けします。

三村小松法律事務所

三村小松法律事務所ではファッション・ジュエリー業界で必須な「ファッションロー」を注力分野の一つに掲げ、海老澤美幸弁護士を中心に「ファッションロー・ユニット」を立ち上げました。デザインに関するご相談のみならず、取引先との契約、労務(フリーランスとの契約など)、ステマ、賃貸借契約(定期賃貸借などの条件交渉、内装)、カスハラなど、小売に関わる幅広いご相談を受け付けています。弁護士へ相談というとハードルが高いイメージですが、スポットでのご相談を受け付けており、顧問契約いただいた方からの問い合わせはLINEでもOKとのこと。詳細は公式サイトをご覧ください。