前回のこのコラム「コンテンポラリージュエリーことはじめ Vol.10 – 装飾の復活と伝統との関係」では、一時期敬遠されていた装飾やゴールドの復活を通して、伝統や慣習への態度の変化を見てきました。

今回は「原点回帰」と題し、代表的な作家を例にとりながら、1990年代から見られるようになっていった前回の発展形ともいえる動向を追っていきます。

掟破りの反逆児

原点回帰というテーマを語るうえで忘れてはならないのがカール・フリッチ(Karl Fritsch)(1963-)です。フリッチは大学でジュエリーの制作技術を学んだあと、いったん就職して制作の現場を経験してから学業の道に戻り、ミュンヘン美術院に進んでヘルマン・ユンカーとオットー・クンツリに教えを受けました。

90年代ごろまでのコンテンポラリージュエリー分野では、一風変わった素材や大きなサイズ、時に皮肉交じりのコンセプトの効いた作品が中心でした。

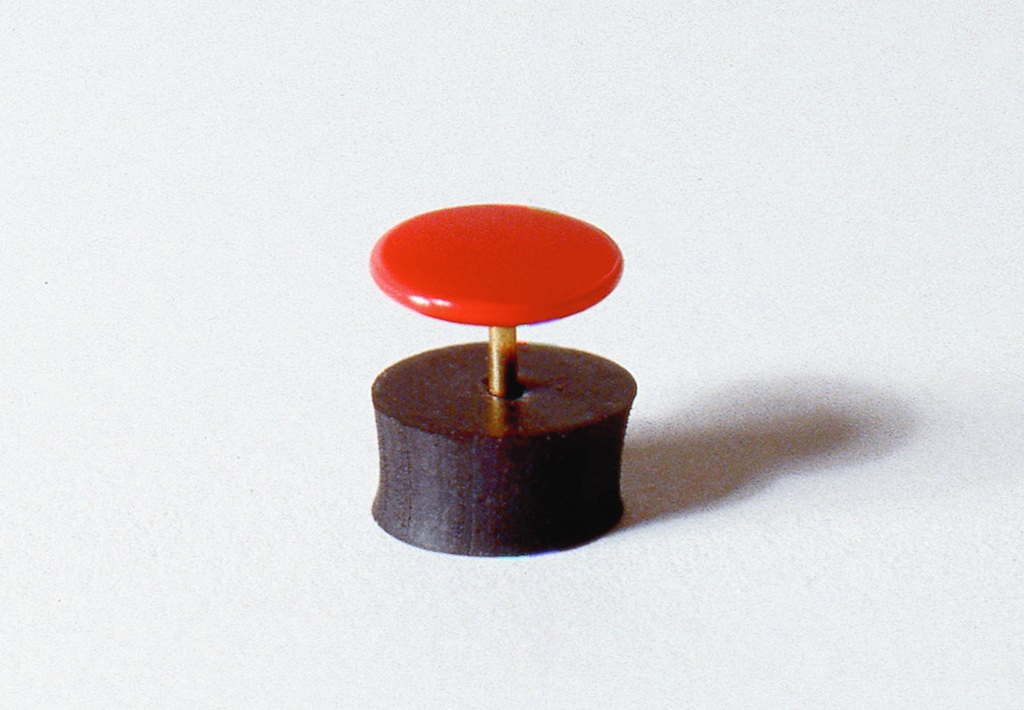

そんななか、周囲の意表を突いたのがカール・フリッチです。彼はそのころから、ワックスと呼ばれるロウを使った伝統的な鋳造法であるロストワックス鋳造を好んで使っていましたが、その際、この鋳造にまつわるルールを片っ端から破っていきました。

たとえば、普通ならワックス原型の傷を取って鋳造後の仕上げの手間を省くところを、フリッチは表面に指紋を残したまま鋳造します。形を作るときも、子供が粘土遊びをする要領でやるため、指輪の穴が正円でないものもあります。

ブローチや指輪の石や真珠が取れてしまった空枠に、やはり手でこねて細工したワックスを鋳造してちょこんとのせたものもあります。そもそも鋳造は主に量産品を作るための技術です。それによって一点物の作品を作るというところからしてすでに、フリッチのルール破りは始まっています。

石の扱いも大胆です。フリッチは地金の土台に石をべたべた貼り付けたり、一見乱雑に積み上げていったりして、本来なら主役として大事に扱われる石を、単なる造形の構成要素へ還元させてしまいます。

フリッチはこれらの手法を通じてジュエリーの規格化された美の概念を解体し、個性とユーモアを与えています。「反逆児」フリッチの作品はコンテンポラリージュエリーの枠を超え、多くの人の心をつかむ魅力にあふれています。

感情の受け皿としてのジュエリー

イギリスのリン・チャン(Lin Cheung) (1971-)は人々がジュエリーに込める思いを普遍的な造形を通じて表現します。

学生時代にジュエリーだけでなく金工も学んだチャンは、ジュエリーのほかにオブジェも制作し、2000年ごろから本格的な作家活動をスタートさせます。

チャンは、ジュエリーは誰かと意義のある関係を結ぶことができてはじめて一人前のジュエリーとして完成する、と語っています。その考えは作品にもはっきりと表れており、チャンが作るジュエリーの向こうには常に人の存在を感じることができます。

ここでいう「人」はジュエリーの支持体である物理的な存在としての人ではありません。感情や思い出といったその人だけの個人史を持ちそれをジュエリーに託す存在としての人です。

チャンは、多くの人がジュエリーと聞いたらすぐに思い浮かべるような、ベーシックでオーソドックスな形を好みます。これは、普遍的で記号的な表現だからこそ、持ち主の色に染まることができることを熟知してのことでしょう。

チャンはまた、ジュエリーを取り巻く状況全体をテーマにすることもあります。そのような作品の例は、使うことはなくなったものの手放すことのできない指輪をマウントして再度身に着けられるようにしたブローチから、架空のジュエリー書籍の表紙を作り、それを並べてポスターにしたものまで多岐にわたります。

ジュエリーのオーソドックスな形を使った作品にしても、ジュエリーが置かれる状況を扱った作品にしても、チャンの作品においては人とジュエリーとの親密な関係性が模索されています。

作家性の問い直し

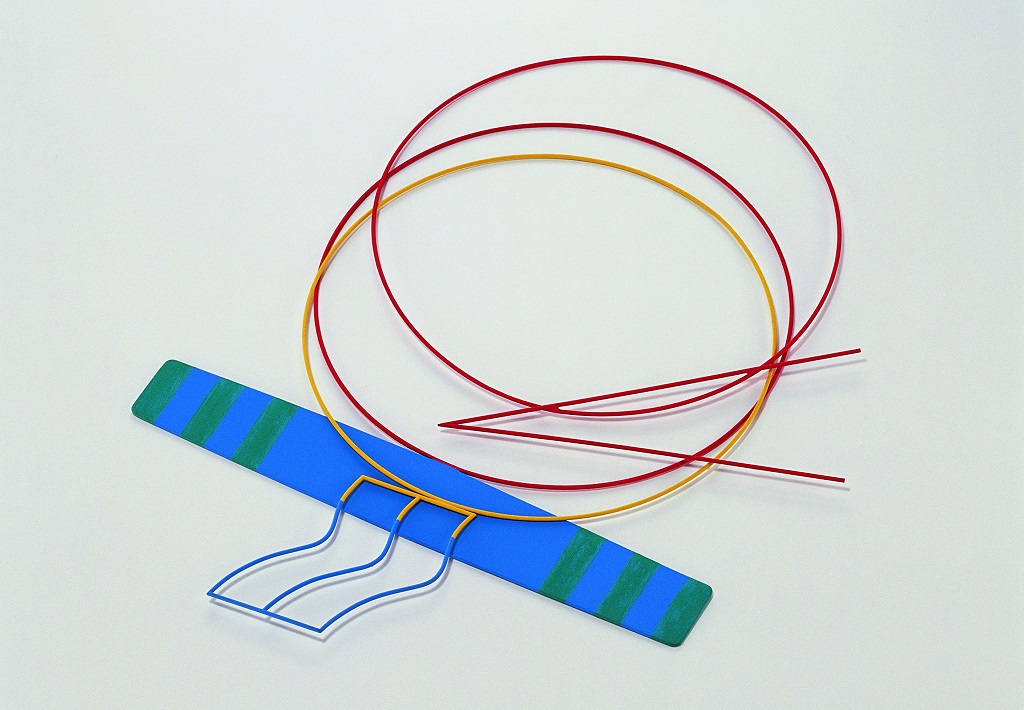

チャンと同じく、ジュエリーの基本形態を使う作家に、オランダ出身のマノン・ヴァン・コースウィック(Manon van Kouswijk)(1967-)がいます。

コースウィックはあるインタビューで、学生時代、コンテンポラリージュエリーの世界では作家名がまっさきに取り上げられることに疑問を感じたと語っています。これはある意味、それまでのコンテンポラリージュエリーの存在意義そのものへの疑問だということができます。

そこで彼女が着目したのは、数あるジュエリーの中でも定番中の定番である、ビーズのネックレスや真珠のネックレスでした。彼女はそれらの本来の姿を損なうことなく新たな解釈を加えることで見慣れたはずの形を新たに生まれ変わらせます。

コースウィックのジュエリーは、基本の「型」に忠実であるぶん、一見すると控えめで、ものによっては地味にすら見えます。それでいて、ひとめ見れば彼女の作だとすぐわかる個性も備えているのです。

何千年、何万年も前からある「型」を、個人のトレードマークにまで高めるというのは、並大抵のことではありません。作家性への疑問に端を発し、型と個性の絶妙な配分によって構成されるコースウィックの仕事を見ていると、ジュエリーにおける作家とは何か、何をもってそのジュエリーを作品とするかについて思いを巡らせずにはいられません。

また、コースウィックはリサーチも重視しており、写真や絵画などに出てくる真珠のネックレスやビーズのネックレスを収集し、創作の参照項としたり、それらを集めたアーティストブックの制作にも力を入れています。

カタログやアーティストブックに対するこだわりは、彼女にかぎらずコンテンポラリージュエリー分野のひとつの特徴です。長年の活動の集大成となる立派なものから、手のひらサイズのかわいらしいものまで、創意工夫の凝らされた美しい本は、作家が作るジュエリーに勝るとも劣らない魅力があります。

「不在」が語るジュエリーの意味

デンマークのジュエリー作家、キム・ブック(Kim Buck)(1957-)は時に、ジュエリーが持つ記号性や象徴性をジュエリーそれ自体で表現します。

作家としてだけでなくデザイナーとしても活躍し、北欧を代表するジュエリーブランドのジョージ・ジェンセンにもデザインを提供してきたブックは、人々がジュエリーに対して抱くイメージを熟知しています。

たとえば日本でもかつて「ダイヤモンドは永遠の輝き」というキャッチコピーが広く知られていましたが、これには「永遠に輝くダイヤを贈る=永遠の愛の誓い」という企業からのメッセージが潜んでいます。

ブックはそのようにしてジュエリーに植え付けられ世間に広く浸透したイメージをうまく利用しながら、ジュエリーを贈るという行為を通じて交わされる思いや気持ちを可視化します。

興味深いのは、その際に、不在や欠落という手法が用いられていることです。どういうことかというと、ネックレスやイヤリングなどのイメージを浮き彫りや沈み彫りのようにするのです。つまりジュエリーのイメージだけがあって実体がありません。そのことは、ジュエリーというパズルの最後のピースをはめるのは、使う人であるということをほのめかしているようにも見えます。

『大切なのは気持ち』について、キュレーターで著述家のヨルン・ファイテベルグは、ジュエリーが気持ちと石に還元されていることが、ジュエリーを買う側やもらう側にとって作り手の存在はさして重要でないという切ない事実を浮き彫りにしていると指摘しています。

が、作家の気配がないということは、作業痕が残らないほど完ぺきに仕上げられている=作家が大きく介在しているということでもあります。さらに別の角度から見れば、着眼点や発想こそが重要なのだという読み取り方もできます。

転換期

今回と前回からわかるのは、視点の転換です。1990年代までは、アートをインスピレーション源にするところから始まり、やがてアートとしてのジュエリーというアイデンティティを形成するうえで、ジュエリーが持つ可能性を探り、ジュエリーの概念を拡大する、というのが主な動きでした。

ところが、1990年代以降になってくると、アートとの関係性の中でアイデンティティを確立するというよりも、ジュエリーが本来持つ性格に目を向ける、つまりは自分たちの内部にアイデンティティのよりどころを求める傾向が強くなっています。

ここでは作り手の視点が外から内へとシフトしているのがわかります。その際、ジュエリーへの態度が、批判的で皮肉なものから、肯定的で素直なものへ変化していることも注目すべき点です。

さらには、着ける人、使う人の存在に改めて目が向けられ、作家側の強いメッセージに着ける側が賛同するというやり方から、作家の方から着ける人に歩み寄るという、作家性のありかたの変化も同時に見ることができます。歩み寄るといっても、市場のニーズやトレンドに応えるようになっていったということではありません。

そうではなく、ここで見た作家の仕事からもわかるとおり、固有の人生を生きる存在、ジュエリーとともに人生を歩む存在としての人を、構想のうちに取りこむようになっていったということです。

そこには、日常を彩るささやかなものとの関係性のなかに人間固有の性質を見いだすという、独特の着眼点が発揮されています。これは、人の内面との結びつきの強い、親密で小さな物体であるジュエリーに携わる人ならではの視点だと言えるでしょう。

ここで紹介した作家はみな、ジュエリーに限らず身の回り品やそれを題材にした作品やオブジェ、デザインも手掛けていますが、そういったところにも同じ視点が発揮されているのがわかります。

次回は、こうしたジュエリーに固有の着眼点を、より広い関係性のなかで実践に移している作家を取り上げていきます

【参考資料】

Robert Baines, Karl Fritsch – Schmuck, Amsterdam: 0 Book Publisher, 2001

Galerie Zink, Waldkirchen (Hg.), KARL FRITSCH: RUBY GOLD Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2020

Lin Cheung, Caroline Broadhead, Jewellery & Objects, London: Victoria House Printing Company, 2005

Lin Cheung, Tomfoolery, Tomfoolery Publishing UK, 2014

Lin Cheung, Beccy Clarke, Indigo Clarke, New Directions in Jewellery II, London: Black Dog Publishing, 2006

Jorunn Veiteberg, Kim Buck – It’s the Thought That Counts, Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2007

Fritz Falk, Cornelie Holzach, Schmuck der Moderne: 1960-1998 Modern Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 1999

【参考ウェブサイト(一部)】(最終閲覧日2023年7月13日)

Karl Fritsch: No Fuss, https://www.current-obsession.com/karl-fritsch-no-fuss/

I SAY NO TO PROJECTS MORE OFTEN NOW: KARL FRITSCH ON THE CHALLENGES HIS LIFE IN NEW ZEALAND OFFERS., http://smck.org/articles/05_karlfritsch.html

Averagely Unique with Lin Cheung, https://www.current-obsession.com/averagely-unique-with-lin-cheung/

Lin Cheung on stone and the importance of jewellery, https://grantondesign.com/Lin-Cheung

Material Matters: Lin Cheung on Gemstones, https://www.goldsmiths-centre.org/resources/knowledge-material-matters-lin-cheung-gemstones/

LIN CHEUNG, The Ordinariness and Extraordinariness of Things, https://artjewelryforum.org/interviews/lin-cheung-0/

Manon van Kouswijk, Hanging around with Manon, https://www.current-obsession.com/manon-van-kouswijk/

THE NATIONAL artist page, Manon van Kouswijk, https://thenational.co.nz/artists/manon-van-kouswijk/

HANNAH GALLERY by Klimt02 artist page, Manon van Kouswijk, https://hannahgallerybarcelona.net/artists/manon-kouswijk

※この連載は、以前このウェブマガジンに掲載されていた同タイトルの連載を大幅にお色直ししたものであり、その内容は2021年5月1日に開催されたコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京のオンラインプログラム「コンテンポラリージュエリーの基礎知識」の講義に基づいています。

※このコラムのテキストおよび画像の無断転載や無断使用は固くお断りします。画像の取得においては、カール・フリッチ氏、リン・チャン氏、gallery deux poissons、マノン・ヴァン・コースウィック氏、キム・ブック氏のご協力をいただきました。

※より詳しく知りたい人が検索しやすいよう、日本語での情報の少ない固有名詞は原文を併記しています。

これまでの「【連載】コンテンポラリージュエリーことはじめ」も、ぜひお楽しみください。