前回のこのコラム「コンテンポラリージュエリーことはじめ Vol.5 – オランダの変革」では、オランダに目を向けました。今回は特定の国に絞らず、50年代から分野全体でみられるようになった多様な表現に目を向けていきます。

その手法のひとつは、ファインアートのエッセンスをジュエリーにも取り込むというものでした(連載第3回と第4回を参照してください)。ここではその発展形ともいえる例を紹介していきます。なかでもとくに若い作家が、可動性や新素材などに着目し、時代の空気を反映したジュエリーを作ろうとさまざまな工夫を凝らしました。

可動性と工学的美意識

ドイツのフリードリヒ・ベッカー(1922-1997)はもともと航空業界でエンジニアとして働いていましたが、50年代からジュエリーを作るようになります。つける人が見た目を変えられるジュエリーを得意とし、その例には、石を取り替えられたり、縦と横どちらから指を入れるかによって、つけた時の石の向きを変えて楽しめる指輪などがあります。

ベッカーはやがてベアリングなどの機構を用いて動きを採り入れるようになります。つける人の動きに合わせて動くこの「キネティックジュエリー(可動式ジュエリー)」はベッカーの代名詞ともいえ、その革新性は時代を経ても古びることはありませんでした。

驚くべきはその動きの滑らかさで、以下の動画を見るとそれがよくわかります。この動画の指輪はおそらく90年代の作品ですので今回のコラムで扱っている年代よりずっと後の時代の作となりますが、キャリア初期から一貫して変わらないベッカーの美学を見て取ることができます。

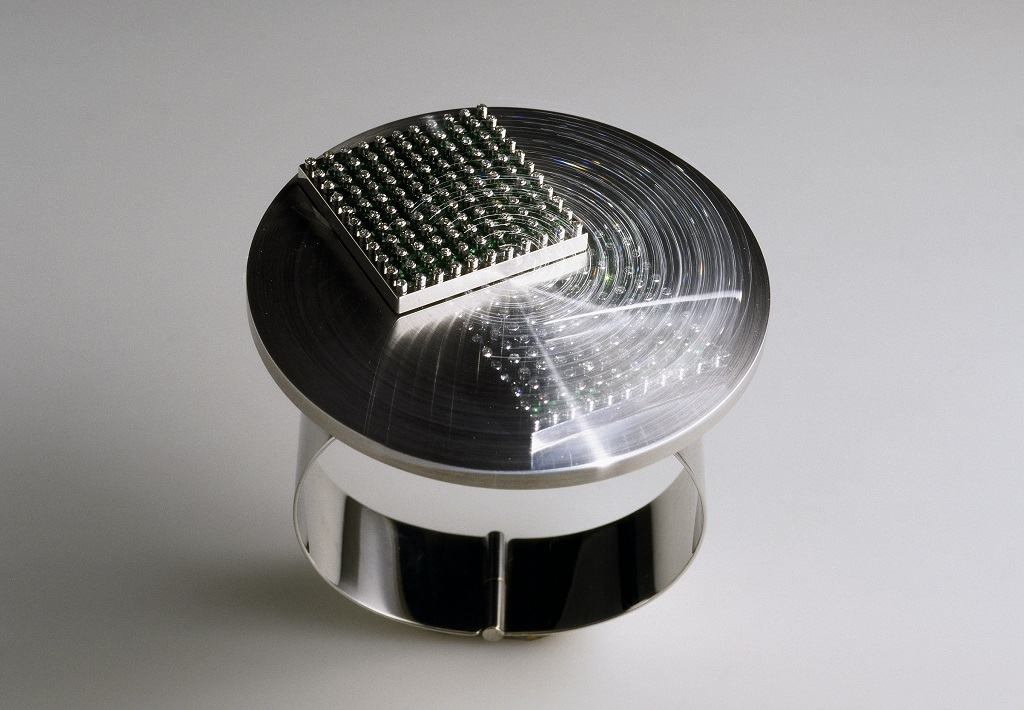

ベッカーと同様に、工学的な美学や可動性を取り入れた作家に、チェコスロバキア生まれのアントン・チェプカ(Anton Cepka)(1936-)がいます。チェプカの作品は、構成主義を思わせるグリッドが多用されており、まるで精密機器のようです。彼は早くから銀を好みましたが、これには美的な理由だけでなく、ゴールドなど、より高価な素材が入手しづらいという祖国の状況もありました。

こうした機械的な美がジュエリーでも表現されるようになった背景には、この時代ならではの、テクノロジーや、テクノロジーがもたらす明るい未来に対する無邪気な期待があるといえるでしょう。

プラスチックがもたらす色彩の奔流

プラスチックは20世紀半ばに入るよりずっと前から、主にコスチュームジュエリーの分野で宝石の代用として使われていましたが、1960年代からは、貴金属と組み合わせて芸術的効果をねらう作家が現れはじめます。

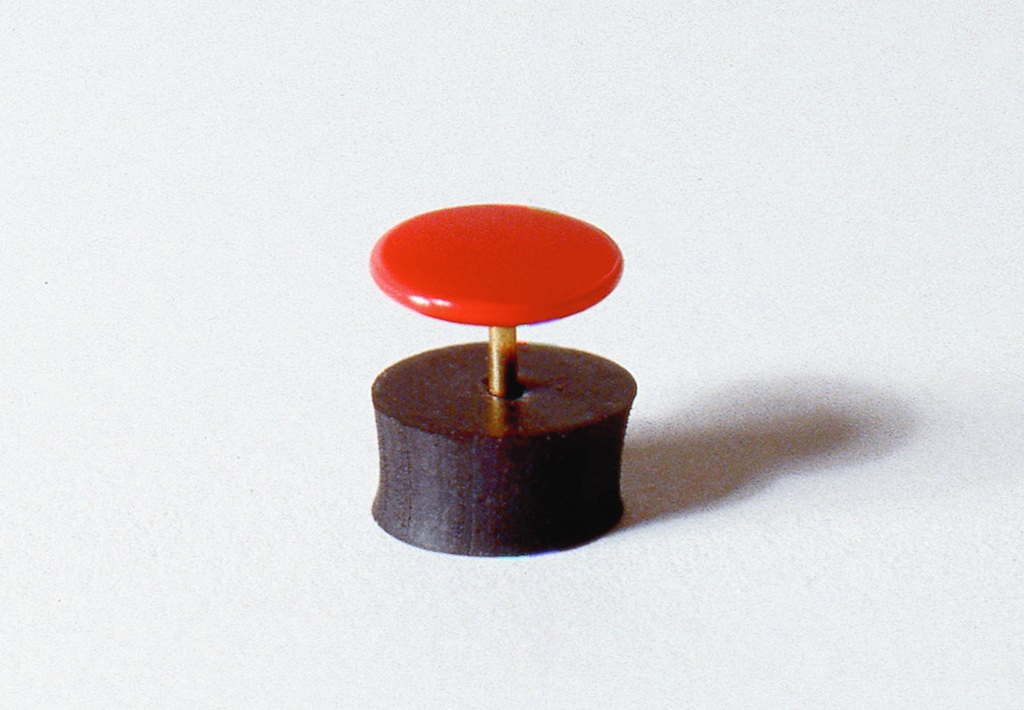

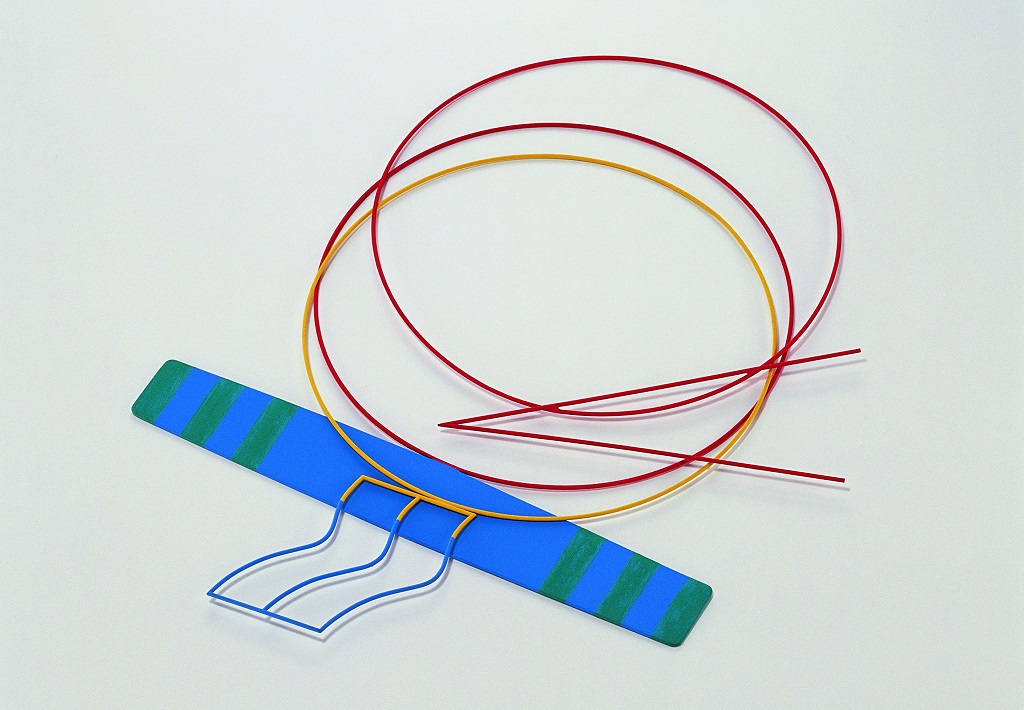

代表的な作家がドイツのクラウス・ブーリー(Claus Bury)(1946-)で、色とりどりのプラスチックを使いました。ブーリーの色彩表現は金属にも及びます。配合を変えた合金によって多様な色味を出し、ひとつの作品の中で多くの色をパレットのように並べたりしました。教師としても活躍し国内外で教鞭をとりましたが、のちにそれまでも制作していた彫刻に専念する道を選ぶようになります。

オーストリア出身のフリッツ・マイヤーホーファー(Fritz Maierhofer)(1941-)も、旅先で見たロンドンの街並みの色彩をインスピレーションに、1970年前後からプラスチックの多色づかいを特徴とする作品を作りはじめます。マイヤーホーファーはその後、アルミや七宝、スチールなども使うようになり、さらには彫刻やパフォーマンスなどもやるマルチプレイヤーとして活動するようになっていきます。

この時代のプラスチックの用法の特徴は、あたかも色見本のようにさまざまな色を並置することです。現代の感覚からするとその色の氾濫は過剰にすら見えますが、天然石や七宝ではなしえない人工的・工業的な色の魅力や可能性への素直な喜びや期待がいきいきと伝わってきます。

北欧の造形言語

北欧では、1920年代から1930年代に機能主義の考えがジュエリーの分野にも浸透するようになっていきます。それはアール・ヌーヴォー的な有機的でうねりのある曲線やアーツ・アンド・クラフツ運動的な手仕事の味わいから、よりシンプルでクリアな造形へと変化していく過程でもありました。

1950年代以降、この北欧的な機能主義的なスタイルを得意としたのがスウェーデンのシガード・ペアソン(Sigurd Persson)(1914-2003)です。鏡面にしあげた金属が冷ややかな輝きを放つダイナミックなジュエリーを作りました。銀器やガラス製品のデザイナーとしても活躍し、20世紀でもっとも重要なスウェーデン人デザイナーのひとりに数えられています。

ペアソンはデザイナーらしい機能美を追求し、それ自体で芸術作品として成立するかどうかよりも、つけた人の個性を引き立てるジュエリーを目指しました。そのシンプルで明快なスカンジナビアン・デザインは前回取り上げたハイス・バッカーにも影響を与えました。

身体を切り取る

イタリアではブルーノ・マルティナッツィ(Bruno Martinazzi)(1923–2018)が主にゴールドを使い、人体をモチーフとしたジュエリーを作るようになっていきます。そこには古典的な造形美の奥に挑発的ともいえる態度がひそんでいるのが感じられます。

人の体の部位は太古の昔から、主に護符的な意味合いでジュエリーに多く用いられてきました。たとえば目や手をかたどったジュエリーは、複数の文化圏において邪眼(他者の悪意あるまなざし)よけのお守りとされてきました。

マルティナッツィのジュエリーもそのようなシンボリズムと無縁ではありません。著述家でキュレーターのラルフ・ターナー(Ralph Turner)(1936-2017)は、マルティナッツィ作品では、口は欲望を表し、目は魂の美しさや視覚による認識を表すなどの形でシンボリズムが用いられ、時にそれは社会の病理を指摘していると述べています。

マルティナッツィの祖国イタリアでは、北部の都市パドバが独自の発展を遂げました。ここにあるピエトロ・サルバティコという国立美術学校の宝飾細工師育成コースは、初代教授のマリオ・ピントン(Mario Pinton)(1919-)の理念を代々うけつぐ形で、平面や幾何学の構成とゴールドを基調とする作家を次々と輩出しました。

その作風はパドバ・スクールと呼ばれています。スクール=schoolには学校と流派のふたつの意味がありますが、パドバ・スクールのスクールはその両方の意味も兼ねています。コンテンポラリージュエリー分野では、教授が交代するとその学校の学生の作風が様変わりすることが少なくありません。そのなかにあって、長くひとつの理念を受け継ぎ、流派と呼ばれるまでに発展したパドバ・スクールは貴重な例だと見ることができるでしょう(ちなみにマルティナッツィはこの流派に属しません)。

ここまで見てきた作品はどれも作風や傾向が大きく異なりますが、いずれも素材の貴重さや希少さをありがたがる既成のジュエリー観をこわし、時代を反映させたジュエリーを作ろうとさまざまに模索していたのがわかります。

これらの作品を見ていると、時代によって「新しさ」が変化していくことがわかります。たとえば現代に可動性やプラスチックを取り入れたからといって新しさを主張したり既成概念を突き崩すことはできません。また、プラスチックや樹脂に対する世間の考えも、このころと現代では大きく変わりました。

ここで紹介した作品が古臭いということではありません。どのジュエリーも、作られた時代を象徴すると同時に、今なお見る人の心をつかむ魅力も備えています。現代作られている作品も、長い時間を経てその普遍性が判断されていくのです。

次回は写真表現によってジュエリーの限界や可能性を探った例を見ていきます。

【参考資料】

Ralph Turner, Jewelry in Europe and America: New Times, New Thinking, London: Thames and Hudson, 1996,

Fritz Falk, Cornelie Holzach, Schmuck der Moderne: 1960-1998 Modern Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 1999

Barbara Cartlidge, Twentieth-Century Jewelry, New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1985

Graziella Folchini Grassetto, THE PADUA SCHOOL: Contemporary Jewellery, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2005

山口遼『ジュエリーの世界史』新潮社、2016年

Liesbeth den Besten, “How Cool is the Coolest Corner?” Widar Halén (ed.), From the Coolest Corner: Nordic Jewelry, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2013

【参考ウェブサイト】(最終閲覧日はすべて2022年4月12日)

Peter Henselder, Friedrich Becker: Escape Into the Fourth Dimension, https://www.ganoksin.com/article/friedrich-becker-escape-fourth-dimension/

Anton Cepka: Kinetic Jewelry, https://artaurea.com/2015/anton-cepka/

Anton Cepka: Kinetic Jewellery, https://www.sng.sk/en/exhibitions/755_anton-cepka-kinetic-jewellery

C.E. LICKA, Claus Bury Architectonic Propositions, https://www.ganoksin.com/article/claus-bury-architectonic-propositions/

Margit Hart, JEWELLERY 1970-2015: INTERVIEW WITH FRITZ MAIERHOFER – Austrian Museum of Applied Arts, Vienna, Austria, https://artjewelryforum.org/interviews/jewellery-1970-2015-interview-with-fritz-maierhofer/

DANSK Smykker Danish Jewelry by Jacob Thage, https://www.jensensilver.com/dansk-smykker-danish-jewelry

Dr. Christianne Weber-Stober, Sigurd Persson: A Truly Genuine Modernis, https://www.ganoksin.com/article/sigurd-persson-truly-genuine-modernist/

Ellen Maurer-Zilioli, BRUNO MARTINAZZI, 1923–2018, An Artist and Defender of Freedom, https://artjewelryforum.org/articles/bruno-martinazzi-1923ae2018/

※この連載は、以前このウェブマガジンに掲載されていた同タイトルの連載を大幅にお色直ししたものであり、その内容は2021年5月1日に開催されたコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京のオンラインプログラム「コンテンポラリージュエリーの基礎知識」の講義に基づいています。

※このコラムのテキストおよび画像の無断転載や無断使用は固くお断りします。画像の取得においては、プフォルツハイム装身具美術館、フリッツ・マイヤーホーファー氏のご協力をいただきました。

※より詳しく知りたい人が検索しやすいよう、日本語での情報の少ない固有名詞は原文を併記しています。

これまでの「【連載】コンテンポラリージュエリーことはじめ」も、ぜひお楽しみください。